鲁网10月29日讯当乌镇戏剧节的掌声渐渐平息,章丘梆子传承人于亮兴和他的剧团,将世界的目光带回了孕育他们的乡土——章丘区官庄街道石匣村,这个拥有五百余年历史的章丘梆子发源地,正以文化为引擎,书写乡村振兴的生动篇章。从连续七届“石匣过半年乡村振兴戏剧节”的深耕,到乌镇戏剧节国际舞台的绽放,一条“从乡土走向世界”的文化传承与振兴之路,也由此愈发清晰。

文化先行,振兴乡村

过半年乡村振兴戏剧节孵化的乡土瑰宝

在石匣村,文化不是高高在上的点缀,而是乡村振兴的源头活水。每年农历六月二十,石匣依循传统过半年民俗,以明清古戏台为中心,举办乡村振兴戏剧节,至今已成功举办七届。这一民俗活动不仅成为远近闻名的文旅融合IP,也让章丘梆子这一古老艺术重焕生机。

官庄街道将章丘梆子视为乡村文化振兴的“金名片”,系统推进其挖掘、保护与推广。2016年,“章丘梆子”被列入山东省第四批省级非物质文化遗产名录,石匣村也获评济南市非遗传承示范基地;2019年,村里建成章丘梆子戏剧博物馆,集中展示其历史渊源、传承脉络、珍贵戏装及本土戏剧名人事迹,一度濒临失传的乡音,终于穿越群山,传向更远的地方。官庄街道把握机遇,结合石匣村过半年的传统习俗,自2019年开始连续举办了七届石匣过半年乡村振兴戏剧节,邀请众多曲艺名家登台献唱,吸引八方游客慕名而来。

戏剧节不仅承载了老一辈的“乡愁”,更让年轻游客爱上古村风貌,直接带动了古村旅游、餐饮、特色农产品及手工艺品销售等业态,让沉寂的石匣村焕发出全新生机。正是在这片文化沃土中常年浸润、反复打磨,石匣村的章丘梆子剧团得以精进技艺,积累起走出深山、走向国际舞台的实力与底气。

从古戏台到国际舞台

传统文化的破圈之旅

“我们的根在石匣,但我们的舞台在世界。”章丘梆子剧团团长于亮兴如是说。作为从小跟随祖父学艺的章丘梆子第五代传人,于亮兴亲眼见证了章丘梆子如何从一个“石头匣子里的老腔调”,一步步走上省城、走向乌镇这样的国际性舞台。

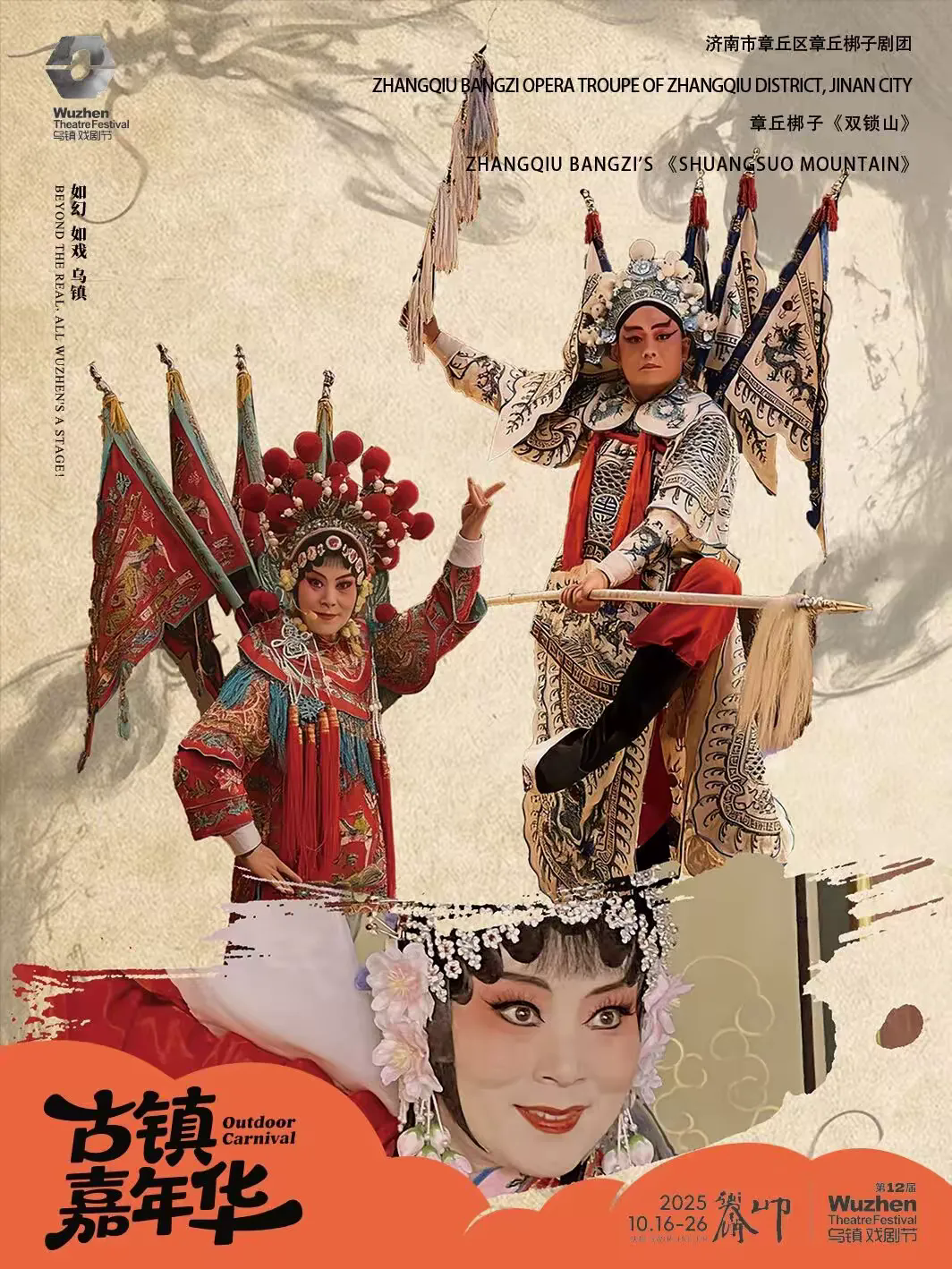

此次在乌镇戏剧节嘉年华上惊艳全场的《双锁山》,正是剧团千锤百炼的经典成果。该剧目讲述了巾帼英雄刘金定招亲高君宝、共御外敌的故事,以其奔放的唱腔和精湛的武打场面独具魅力,那高亢的“吼”音与深沉的“讴”音,将人物的豪情壮志抒发得淋漓尽致。现场国内外观众掌声雷动,不少人举起相机记录这独特的东方戏曲魅力——那一声穿透力极强的“山东吼”,吼出的不仅是戏中人的热血豪情,更是乡土文化自强不息、破土而出的时代自信。

非遗焕彩,未来可期

用乡土之声唱出新时代回响

当乌镇的桨声灯影邂逅章丘的锣鼓铿锵,这场跨地域的文化对话,本质上是乡村振兴成果的一次精彩展示。从齐长城下、赢汶河畔放下锄头的铿锵一吼,到戏剧节乡土舞台的惊艳亮相,再到明水古城三味戏楼的持续唱响,直至乌镇国际戏剧节的专业献唱——章丘梆子的每一步前行,都是传统文化赋能乡村振兴的鲜活注脚。而从明清古戏台的岁月沉淀,到如今申报国家级非遗的坚定步伐,更彰显着这门传统乡土艺术的生命力与影响力。

“从石匣到乌镇,再到更远的地方,我们不仅要让老戏一直唱下去,更要让乡村因传统文化而兴旺。”这是传承人于亮兴的信念,也是非遗与乡村振兴同频共振的美好愿景。

若你也为那声穿越五百年的“山东吼”而感动,不妨记住它的来处——官庄街道石匣村。那里有座历经沧桑的明清古戏台,每年盛夏“过半年”时,戏台前的石凳上,听戏的老人摇着蒲扇悠然自得;台下的孩童追着卖糖葫芦的小贩奔跑嬉戏;戏台两侧的市集里,章丘铁锅的锻打声与梆子唱腔交织成趣。金声玉振一开腔,那是非遗本真的模样,也是乡村振兴响亮的回声。(本网记者)

责任编辑:李晓晨

编辑: 来源: